「また続かなかった…」

そんな自分を責めたこと、私には何度もあります。

3日坊主どころか3日続けば良い方のことが多かったです。

なぜ、多くの人は努力した方が良いのは知っているのに続かないのでしょうか?

なぜ、一部の人は努力を継続できるのでしょうか?

両者の決定的な違い。

それは継続するためのドーパミンを、どこから得ているか?によります。

自分が努力し続けられるようになってきたプロセスも共有していきます。

あなたの努力が続かない理由【ドーパミンのメカニズム】

「ドーパミン」という言葉、聞いたことがありますか?

私は最初、「ああ、なんか快感ホルモンってやつでしょ?」くらいの認識しかありませんでした。

でも、このドーパミンが「努力が続かない理由」に、深く関係しているのです。

◆ ドーパミンと報酬の関係

ドーパミンは脳内で作られる神経伝達物質で、

「意欲」や「やる気」に深く関わっています。

つまり、何かにワクワクしたり、モチベーションが上がるのは、このドーパミンのおかげなんですね。

そして、このドーパミンは「報酬」を得たとき、

もしくは「報酬を期待しているとき」に多く分泌されます。

◆ でも、ここに落とし穴がある

たとえば、こんなことありませんか?

- 最初は楽しくやっていた筋トレが、「痩せないと意味がない」と思い始めてから、続かなくなった

- ブログを書き始めたころは楽しかったのに、「PVが増えない」と感じて手が止まった

- 英語の勉強を始めたときはワクワクしてたのに、「試験で点が取れなかった」瞬間にやる気がゼロになった

これ、まさに報酬を求めすぎてしまった結果なんです。

報酬を得ることばかりに意識が向くと、だんだんとやる気を感じなくなってしまう。

これがドーパミンのメカニズムです。

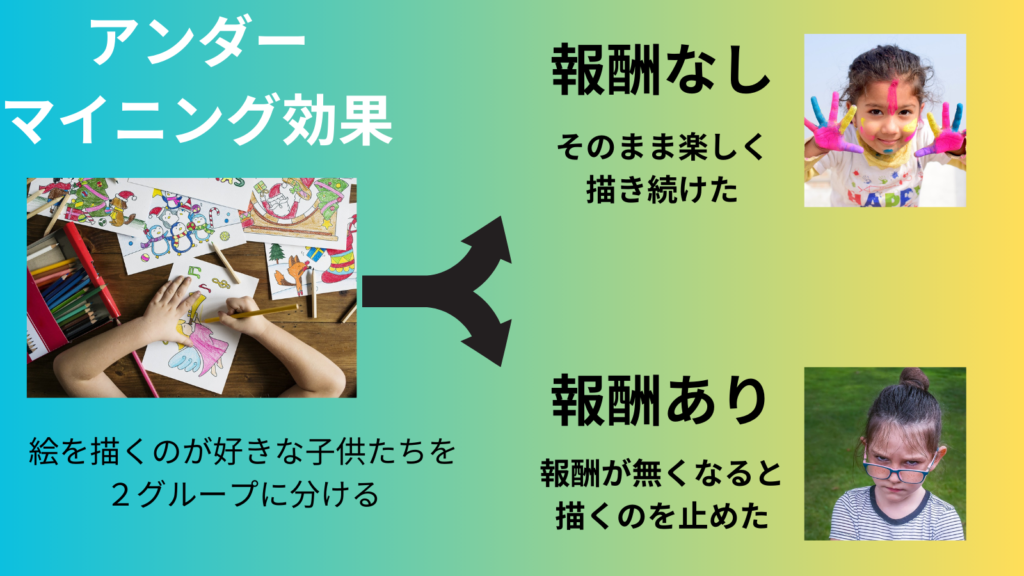

◆ アンダーマイニング効果とは?

心理学ではこれを「アンダーマイニング効果」と呼びます。

1973年のレッパー、グリーン、ニスベットによる有名な実験があります。

もともと絵を描くのが大好きだった子どもたちを2つのグループに分けて、

一方には「絵を描いたらご褒美をあげる」と伝え、

もう一方には何も伝えずに自由に描いてもらいました。

最終的に、

ご褒美をもらっていた子どもたちは、

「ご褒美がないなら描きたくない」と思うようになり、

反対にご褒美がなかった子どもたちは、

「描くこと自体が楽しいから続けたい」と思ったのです。

◆ これ、私たちも同じことをしていませんか?

たとえば、「今日の自分、よくやった!」って自分にケーキを買ってあげたりすること、ありますよね?

私も、仕事を終えたあとに「ご褒美スイーツ」が定番でした(笑)。

でも、あるとき気づいたんです。

「これ、スイーツのために頑張ってない?」

「仕事を終えないとスイーツを食べられない」みたいな、義務感になってたんです。

すると不思議なもので、

仕事そのものが楽しいと感じられなくなり、

「やる気」が続かなくなってしまいました。

「休日のために仕事をする」

悪いことではないのですが、これでは毎日ご機嫌ではいられないはずです。

◆ 内側の「好き」が消えていく

報酬(ご褒美)があることで、

本来楽しかったはずの行動が「やらなきゃ」に変わってしまう。

内側から湧いていた「好き」「楽しい」という感覚が、

報酬のために行動する「義務」に変わってしまうんです。

そしてこれが、

「努力が続かない」大きな理由の一つになっていると私は感じています。

「頑張れない」の正体は「報酬依存」かもしれない

アンダーマイニング効果の話を聞いて、

「もしかして、私も“報酬”に依存していたのかも…」

そう感じた人もいるかもしれません。

私自身、以前は完全にそうでした。

「頑張った後のご褒美があるから続けられる」

そう信じていたんです。

でもある日、こう思った瞬間がありました。

「あれ…?もしご褒美がなかったら、これやらないのかな?」

この感覚が、自分をモヤモヤさせました。

報酬がないと手が止まる。

達成できなかったときは、虚しさだけが残る。

そんな状態では、やっぱり続かないんですよね。

努力そのものが“楽しい”状態にシフトする

じゃあ、どうすればいいのか?

答えはとてもシンプルです。

「努力そのものからドーパミンを得る」こと。

つまり、「報酬依存」から「努力依存」にシフトするという考え方です。

「努力している最中に快感を感じる」

そんな状態になれたら、想像してみてください。

頑張っている自分にどんどん満足できて、

「もっと続けたい!」と思えるようになります。

これが「努力依存」の正体です。

テストの点数や、ダイエットの数字じゃなく、

「今、勉強しているこの時間が楽しい」とか、

「体を動かしているこの感覚が気持ちいい」と思えると、

自然と続けられるようになるんです。

◆ 実は、あなたも経験しているはず

これ、実は誰もが一度は体験しているはずです。

例えば、ゲームをやっていてレベル上げの作業が妙に楽しくなったり、

ジムで筋トレを続けているうちに「もう1セットやりたい!」って思えたことはありませんか?

私はブログを書き始めたとき、

「1記事書くのに5時間…」なんてザラでした。

最初は「早く終わらせてYouTube見たい…」なんて思ってましたが、

ある瞬間から「書いているこの時間が気持ちいい」って感覚が芽生えたんです。

「ああ、今、自分の思考を形にしてる」

「このプロセス自体が成長なんだな」

そんなふうに感じると、どんどん続けたくなる。

気づいたら、「次は何を書こう?」ってワクワクしている自分がいました。

◆ ドーパミンは「心の持ちよう」で分泌が変わる

ここで、科学的な裏付けもお伝えします。

スタンフォード大学の神経生物学者、アンドリュー・ヒューバーマン博士は、こう述べておられます。

「努力や困難を感じる過程に内部で生まれるシステム、つまりドーパミンを結びつける。

最初は『これは辛い』と思っても、その努力に集中していると報酬を感じ始める。

これを繰り返していくと、努力そのものに対して自動的に報酬を感じるようになる」――アンドリュー・ヒューバーマン博士(スタンフォード大学)

つまり、「心の持ちよう次第」で脳がドーパミンを出してくれるようになるんです。

この「努力が快感に変わるプロセス」は、科学的にも証明されています。

◆ 「私はこれを選んだんだ」という自覚が力になる

もちろん、努力が辛いときは誰にでもあります。

「これって意味あるの?」って思う瞬間もあります。

でも、そんなときこそ、

「私は自分でこれを選んでやっているんだ」と自分に言い聞かせてみてください。

- 誰かに強制されたわけじゃない

- 自分が「やりたい」と思って始めた

- 自分の人生を、自分で作っているんだ

そう思えた瞬間から、

努力は「義務」から「夢中」へと変わっていきます。

ヒューバーマン博士の言葉通り、

その繰り返しが、「努力からドーパミンを得る回路」を作ってくれるんです。

最後に 「努力しなくてもいい日があってもいい」

「やりたいことばかりやっているわけじゃない。」

ここまで読んでくださったあなたの中には、

そんな気持ちが湧いてきた方もいらっしゃるかもしれません。

毎日、仕事や家事に追われて、「やるべきこと」だけで一日が終わってしまう。

私もそんな日々を送っていたことがありました。

正直なところ、「自分で選んだことだから」って言い聞かせても、

心が追いつかない日もあります。

だからこそ、思うんです。

「努力しなくてもいい日があってもいい」

それは、怠けているわけじゃなくて、

自分の心を大切にする日なんだと。

「石の上にも三年」

「継続は力なり」

たしかに素晴らしい言葉ですが、

それが自分を苦しめているなら、一度手放しても大丈夫です。

「努力しよう」と気負わず、

「ちょっとだけ、やってみよう」

それくらいの気持ちで大丈夫。

あなたのペースで、一緒に進んでいきましょう。

コメント